3月24日刊《自然》雜誌封麵 - 追星人的銀河指南

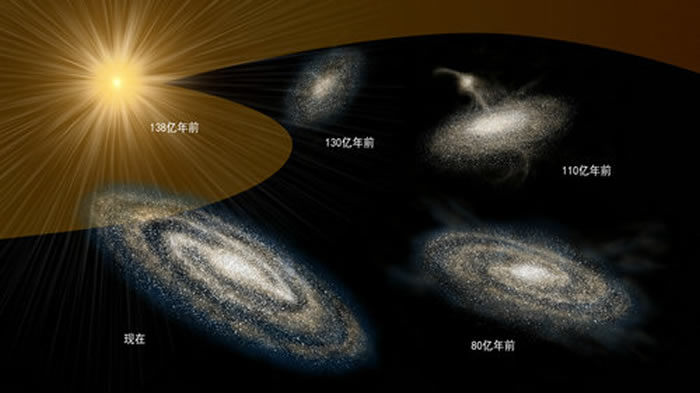

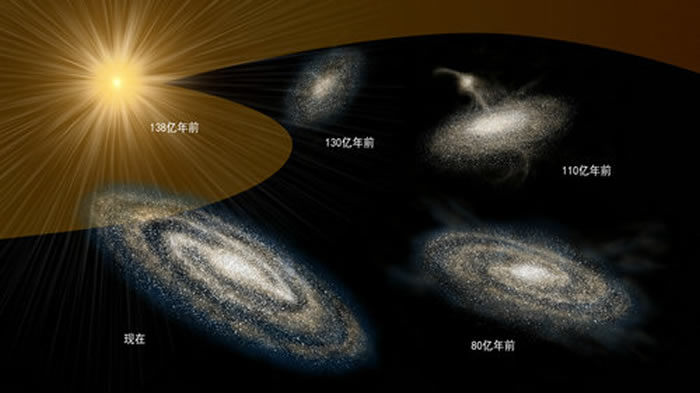

銀河早期集成和演化圖像示意圖:138億年前宇宙大爆炸,130億年前厚盤開始形成,110億年前銀暈形成,80億前至今銀河薄盤形成。(圖源:喻京川)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院國家天文台:北京時間3月24日,國際科學期刊《自然》以封麵文章形式發布了德國馬普天文研究所的研究人員向茂盛博士和Hans-Walter Rix教授合作的一項重大成果。基於中國科學院國家天文台運行的國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST)和歐空局天體測量衛星蓋亞望遠鏡(Gaia)的巡天觀測數據,研究人員獲取了迄今最為精確的大樣本恒星年齡信息,按照時間序列清晰還原了銀河係幼年和青少年時期的形成與演化圖像,改寫了人們對銀河係早期形成曆史的認知。

夜空中美麗浩瀚的銀河,自古以來就引發了人們無數的想象和無盡的探索。我們所在的銀河係是無數宇宙島中一個普通盤星係,和其它類似星係一樣,它在過去的一百多億年間集成了上千億顆恒星。這些恒星根據位置的不同,主要分布在銀河係的銀暈和銀盤上,其中銀盤又包括一個幾何上相對較厚的厚盤和一個相對較薄且更延展的薄盤。然而,銀河係的銀暈和銀盤是在什麽時間,如何形成,又是如何組裝起來並演化成今天絢麗多姿的銀河等係列起源問題一直是天文家亟待解決的科學謎團,同時也是世界範圍內多個地麵和空間望遠鏡大規模天文巡天觀測計劃的主要科學目標。

過去的研究通常認為,我們的銀河係在嬰兒時期(極早期)經曆了劇烈的形成過程,大量的貧金屬氣體塌縮(天文上把除氫和氦以外的元素都叫做金屬)或者是富含氣體的星係間相互碰撞和並合形成了銀河係的恒星暈。然後氣體逐漸冷卻形成了早期銀盤即銀河係厚盤。最後,隨著時間推移氣體進一步冷卻,開始形成銀河係薄盤。薄盤的形成是一個持久而有序的過程,從大約80-100億年前一直持續至今。然而,這些圖像主要來自數值模擬以及人們對碎片化觀測證據的推測。所幸天文觀測大數據的湧現使得銀河係演化圖像正在被改寫,開啟銀河塵封曆史的時代已經到來。

LAMOST發布千萬量級的恒星光譜數據,成為數字化銀河的基石。歐空局發射的Gaia衛星則提供了14億顆恒星的位置和移動地圖。這樣的珠聯璧合為天文學家追溯銀河係的集成和演化曆史提供了得天獨厚的優勢。

向茂盛博士和Rix教授基於LAMOST和Gaia數據,構建了包含25萬顆亞巨星的高質量數據樣本,並獲取了它們的精確年齡。恒星年齡是最難以精確測定的恒星物理量,也可以說是天文領域最難精確測量的物理量之一。得益於LAMOST銀河係巡天及國際上其它巡天項目的開展,獲取大樣本恒星的年齡已在過去幾年內逐漸成為現實。但是,之前的研究所獲取的大樣本恒星典型年齡誤差為20%或更大,而實現10%年齡測定精度的恒星樣本很小,樣本的空間和參數範圍也十分受限。

亞巨星是處於恒星主序演化階段向紅巨星演化階段過渡階段的恒星。其可觀測參數尤其是光度對於其初始質量和年齡極為敏感,因此它們的年齡相對容易被精確測定。但是恒星在亞巨星階段的演化十分迅速,導致亞巨星比較稀少。利用LAMOST光譜大數據,向茂盛精確測定了700萬顆恒星的大氣參數,並結合Gaia數據得到了高精度的恒星光度和軌道運動學參數。從這700萬恒星中篩選出25萬顆亞巨星,測定出它們的精確年齡,樣本平均年齡精度為7%,金屬元素豐度覆蓋範圍從-2.5(從太陽金屬含量的300分之一)到0.5(太陽金屬含量的3倍),空間覆蓋範圍達3萬光年。這是首次在銀河係如此廣闊的空間範圍和恒星金屬豐度範圍內獲取如此大樣本恒星的高精度年齡,成功突破了數據的局限性,為開展銀河係的形成與演化曆史研究跨出了標誌性的一步。

按照運動特征和化學DNA(元素豐度)鑒定,他們把這25萬恒星劃分成兩組:一組表征為形成於動力學相對寧靜過程的銀河係延展薄盤的恒星;另一組形成於動力學劇烈湍動過程的銀暈和厚盤恒星。

研究團隊發現,這兩組恒星的年齡以大約80億年為界同樣清晰地被分成截然不同的兩組。也就是說,從時間上看,銀河係的集成和演化曆史分成兩個明確的階段,從130億年前到80億年前的早期階段和80億年前至今的晚期階段。早期階段形成了銀河係的厚盤和銀暈,晚期階段形成了銀河係薄盤。

超高的時間分辨率使得研究團隊得到了清晰的銀河係早期集成和增豐圖像:銀河係厚盤恒星從130億年以前就已經開始形成,這距離宇宙大爆炸僅僅過去8億年時間(對應宇宙學紅移為7)。最古老的厚盤星甚至要比銀河係內暈恒星年老約10-20億年。銀河係內暈結構被認為主要是百手巨人恩塞拉都斯矮星係(Gaia-Sausage-Enceladus,GSE)碰撞銀河係並被吸積並合時形成。也就是說,早期厚盤要比今天我們看到的主要恒星銀暈結構領先10-20億年形成,這刷新了對銀河係早期形成曆史的傳統認知。

經進一步研究,向茂盛等人還發現雖然厚盤的形成一直持續了從130億年前到80億年前的大約50億年時間,期間金屬元素含量增加了30倍。然而,雖然這個周期持續了50億年,但是作者發現大多數厚盤恒星卻形成於約110億年前的一次集中爆發。與此同時,他們通過年齡數據研究發現矮星係GSE與早期銀河係並合發生的時間大約也是在110億年前,這比前人認為的早了10億年。這兩個年齡高度吻合,研究團隊認為這絕非偶然,而是強烈暗示了厚盤的恒星形成活動受到了GSE撞擊事件的顯著激發。

形成厚盤恒星的氣體大約在80億年前耗盡,厚盤形成停止。差不多與此同時,新的氣體開始從銀河係周圍聚集到一個更薄的盤上形成銀河係薄盤恒星。薄盤形成過程一直持續至今。

至此,一個時間軸上被精確刻畫的早期銀河係形成和演化圖像得以呈現,《自然》期刊審稿人評價該成果是第一次能夠對銀河係的形成曆史提供如此清晰地描繪。

銀河係作為普通星係的代表,是我們研究宇宙中一般星係形成與演化問題的重點實驗室,它可以幫助天文學家追溯從極早期宇宙一直到今天所發生的一個個精彩故事。

論文鏈接:www.nature.com/articles/s41586-022-04496-5

相關報道:LAMOST成果登《自然》封麵 25萬顆恒星書寫銀河係演化時間軸

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(甘曉):過去100多億年間,我們所在的銀河係集成了上千億顆恒星,主要分布在銀河係中心核球、銀暈和銀盤上。銀暈和銀盤在什麽時間、如何形成,又是如何演化成今天絢麗多姿的銀河?

北京時間3月24日,《自然》封麵發布了基於中國科學院國家天文台運行的國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST)和歐空局天體測量衛星蓋亞望遠鏡(Gaia)的巡天觀測數據取得的研究成果。德國馬普天文研究所向茂盛博士和Hans-Walter Rix教授等研究人員獲取了迄今最為精確的大樣本恒星年齡信息,按照時間序列清晰還原了銀河係幼年和青少年時期的形成與演化圖像。

研究表明,距離宇宙大爆炸僅僅過去8億年的130億年前,銀河係厚盤開始形成,110億年前銀暈形成,80億年前至今銀河薄盤形成。這一結果刷新了人們對銀河係早期形成曆史的認知。

天文大數據開啟塵封曆史

過去的研究認為,銀河係在“嬰兒時期”極早期由貧金屬氣體塌縮或者富含氣體的星係間相互碰撞和並合形成銀河係恒星暈,氣體逐漸冷卻形成銀河係厚盤,進一步冷卻形成銀河係薄盤。薄盤形成持久而有序,從大約80-100億年前一直持續至今。

在研究人員看來,這些圖像主要來自數值模擬以及人們對碎片化觀測證據的推測,所幸天文觀測大數據的湧現使得銀河係演化圖像正在被改寫,開啟銀河塵封曆史的時代已經到來。

LAMOST發布千萬量級的光譜數據成為數字化銀河的基石,而歐空局發射的Gaia衛星則提供了14億顆恒星的位置和移動地圖,二者結合為天文學家追溯銀河係的集成和演化曆史提供了得天獨厚的優勢。

25萬顆恒星的精確年齡

最新發表在《自然》上的成果中,研究人員利用LAMOST 700萬顆恒星的大氣參數,並結合Gaia數據得到了高精度的恒星光度和軌道運動學參數。

然後,再從這700萬恒星中篩選出25萬顆亞巨星,測定出它們的精確年齡。“亞巨星是一種處於恒星主序演化階段向紅巨星演化階段過渡的恒星階段,它們的年齡相對容易被精確測定。”向茂盛向《中國科學報》介紹,“但是恒星在亞巨星階段的演化十分迅速,導致亞巨星比較稀少。”

該成果構建了25萬顆亞巨星的高質量數據樣本,並獲取了它們的精確年齡。樣本平均年齡精度為7%,金屬元素豐度覆蓋範圍從-2.5(從太陽金屬含量的300分之一)到0.5(太陽金屬含量的3倍),空間覆蓋範圍達3萬光年。

據了解,這是首次在銀河係如此廣闊的空間範圍和恒星金屬豐度範圍內獲取如此大樣本恒星的高精度年齡,突破了數據的局限性,為開展銀河係的形成與演化曆史研究跨出了標誌性的一步。

銀河係演化時間軸

此後,研究人員把這25萬恒星劃分成兩組:一組表征為形成於動力學相對寧靜過程的銀河係延展薄盤的恒星,另一組形成於動力學劇烈湍動過程的銀暈和厚盤恒星。

研究發現,這兩組恒星的年齡以大約80億年為界同樣清晰地被分成截然不同的兩組。從時間上看,銀河係的集成和演化曆史分成兩個明確的階段,從130億年前到80億年前的早期階段和80億年前至今的晚期階段。早期階段形成了銀河係的厚盤和銀暈,晚期階段形成了銀河係薄盤。

銀河係厚盤恒星從130億年以前就已經開始形成,這距離宇宙大爆炸僅僅過去8億年時間,而最古老的厚盤星甚至要比銀河係內暈恒星年老約20億年。銀河係內暈結構被認為主要是“百手巨人恩塞拉都斯矮星係”(Gaia-Sausage-Enceladus,GSE)碰撞早期銀河係並被吸積並合時形成。

向茂盛解釋:“也就是說,早期厚盤要比今天我們看到的主要恒星銀暈結構領先20億年形成,這刷新了對銀河係早期形成曆史的傳統認知。”

經進一步研究,科研人員發現,盡管厚盤形成持續了從130億年前到80億年前的50億年時間,但大多數厚盤恒星卻形成於約110億年前的一次集中爆發,與矮星係GSE與早期銀河係並合發生的時間高度吻合。

對此,研究團隊認為這絕非偶然,而是強烈暗示了厚盤的恒星形成活動受到了GSE撞擊事件的顯著激發。

此後,形成厚盤恒星的氣體大約在80億年前耗盡,厚盤形成停止。與此同時,新的氣體開始從銀河係周圍聚集到一個更薄的盤上形成銀河係薄盤恒星,薄盤形成過程一直持續至今。至此,一個時間軸上被精確刻畫的早期銀河係形成和演化圖像得以呈現。

“把銀河係形成過程中發生的一係列重要事件放在精確的時間軸上,形成詳細的銀河係史冊,這對於我們認識和理解我們所在的這個星係的集成和演化曆史是非常重要的,這也是目前這個工作的關鍵意義所在。”向茂盛強調。

《自然》審稿人評價,該成果通過一種創新的方法來精確估計恒星的年齡,成功地幫助我們更好地了解銀河係是如何形成的。隨著銀河係中更大樣本恒星數據的積累,銀河係形成和演化的圖像將變得更加清晰。

相關報道:銀河係有多大年紀了?天文學家最新研究認為約130億年前形成

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網:銀河係有多大年紀了?它是如何形成和演化的?國際著名學術期刊《自然》北京時間3月24日以封麵文章形式發表天文學家最新研究成果論文指出,銀河係可能經過了不同的演化階段,其起點是約130億年前盤族恒星的形成。

這一重大天文研究結果來自對近25萬顆恒星年齡的精確計算,由德國馬普天文研究所向茂盛博士和漢斯·沃爾特裏克斯(Hans-Walter Rix)教授合作完成。他們基於中國科學院國家天文台運行的國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(大天區麵積多目標光纖光譜天文望遠鏡,LAMOST)和歐洲空間局天體測量衛星蓋亞望遠鏡(Gaia)的巡天觀測數據,獲取迄今最為精確的大樣本恒星年齡信息,按照時間序列清晰還原銀河係幼年和青少年時期的形成與演化圖像,改寫了人們對銀河係早期形成曆史的認知。

為研究銀河係的形成曆史,這兩位天文學家從望遠鏡巡天數據中鑒定出約25萬顆處於亞巨星階段的恒星,其空間體積占到銀河係的一大部分。他們估算出這些恒星的個體年齡為15億年到138億年不等,隨後研究確認並表征了盤族恒星和暈族恒星中不同結構元素的起源,其結果顯示,銀河係厚盤的形成在約130億年前就已開始,隻比宇宙大爆炸晚了8億年。

最新研究表明,從時間上看,銀河係的集成和演化曆史分成兩個明確的階段,從130億年前到80億年前的早期階段和80億年前至今的晚期階段,早期階段形成銀河係的厚盤和銀暈,晚期階段形成銀河係薄盤。

《自然》同期發表美國天文學家的“新聞與觀點”文章認為,該研究中恒星的年齡、構成和運動反映了銀河係形成時的動態過程,更多的數據將帶來更大的銀河係恒星樣本量,讓人們對銀河係形成的理解越來越清晰。

中科院國家天文台表示,本次銀河係起源演化研究中,郭守敬望遠鏡發布千萬量級的恒星光譜數據,成為數字化銀河的基石,蓋亞衛星則提供14億顆恒星的位置和移動地圖,這樣的“珠聯璧合”為天文學家追溯銀河係的集成和演化曆史提供了得天獨厚的優勢。

同時,得益於郭守敬望遠鏡銀河係巡天及國際上其他巡天項目的開展,獲取大樣本恒星的年齡已在過去幾年內逐漸成為現實。這項最新研究還是首次在銀河係廣闊的空間範圍和恒星金屬豐度範圍內獲取如此大樣本恒星的高精度年齡,成功突破了數據的局限性,為開展銀河係的形成與演化曆史研究跨出標誌性的一步。

(责任编辑:台北縣)

標配IntelBE200WiFi7無線網卡,支持藍牙5.4,帶來更高帶寬、更流暢的連接體驗。...[详细]

標配IntelBE200WiFi7無線網卡,支持藍牙5.4,帶來更高帶寬、更流暢的連接體驗。...[详细] 全新服務生態,得益於潘塔納爾係統的開放賦能,探索服務找人的全新分發模式...[详细]

全新服務生態,得益於潘塔納爾係統的開放賦能,探索服務找人的全新分發模式...[详细] DysonWashG1采用創新設計,不依賴吸力實現高能除菌洗地、三步固液分離。...[详细]

DysonWashG1采用創新設計,不依賴吸力實現高能除菌洗地、三步固液分離。...[详细] 大會還將設置包括OPPO智行、應用服務、遊戲、廣告聯盟、出海、ColorOS能力、潘塔納爾係統在內的七大分論壇,以及十大互動展區和動手實驗室、技術對話局兩類開發者技術交流活動,OPPO希望與全球開發者...[详细]

大會還將設置包括OPPO智行、應用服務、遊戲、廣告聯盟、出海、ColorOS能力、潘塔納爾係統在內的七大分論壇,以及十大互動展區和動手實驗室、技術對話局兩類開發者技術交流活動,OPPO希望與全球開發者...[详细] CDC主任蘿謝爾瓦倫斯基當天表示,疾控中心還建議美國學前班至12年級的所有人員,包括教職員工、學生及訪客等,無論是否接種疫苗在室內場所都需戴口罩。...[详细]

CDC主任蘿謝爾瓦倫斯基當天表示,疾控中心還建議美國學前班至12年級的所有人員,包括教職員工、學生及訪客等,無論是否接種疫苗在室內場所都需戴口罩。...[详细] 目前,攀升暴風龍P3護眼版筆記本在攀升京東自營官方旗艦店N100+16GB+512GB配置到手價最低僅需2699元,曬單還返200元紅包。...[详细]

目前,攀升暴風龍P3護眼版筆記本在攀升京東自營官方旗艦店N100+16GB+512GB配置到手價最低僅需2699元,曬單還返200元紅包。...[详细] 得益於VIVEArts推動的尖端技術,結合法國團隊的創意和美術館的科學專業知識,我們得以進入這位備受尊敬的19世紀繪畫大師藝術世界,實現一場感官之旅。...[详细]

得益於VIVEArts推動的尖端技術,結合法國團隊的創意和美術館的科學專業知識,我們得以進入這位備受尊敬的19世紀繪畫大師藝術世界,實現一場感官之旅。...[详细] 全新的商睿3辦公主機配備了12代酷睿處理器,如果要求不高可以選擇i3-12100處理器,4核心8線程的配置應對辦公需求可以說是綽綽有餘。...[详细]

全新的商睿3辦公主機配備了12代酷睿處理器,如果要求不高可以選擇i3-12100處理器,4核心8線程的配置應對辦公需求可以說是綽綽有餘。...[详细] 楊皓然在男子比賽中獲得一枚銅牌。...[详细]

楊皓然在男子比賽中獲得一枚銅牌。...[详细] 其他方麵,ThinkBook14+搭載了62Wh大電池,30分鍾即可充滿70%。...[详细]

其他方麵,ThinkBook14+搭載了62Wh大電池,30分鍾即可充滿70%。...[详细]